ども! 昨日、無事に仮想通貨とブログで得た利益に対しての確定申告を行って参りました。

納税してきまーす

— げがんげん@はてなブログ (@77Gegangen) 2018年2月17日

ただ周りの仮想通貨民の話を聞いていると、確定申告には非常に苦労している様子...。

そこで今回は仮想通貨の確定申告のやり方がよく分からなくて途方に暮れている皆さまのために、手厚く確定申告書類の作成法をお示ししてみたいと思います。

- 手順1. まずは仮想通貨の損益計算をしましょう

- 手順2. 経費を洗い出しましょう

- 手順3. その他の書類の準備

- 手順4. いよいよ確定申告!!

- 手順5. 書類作成~書類は手書きではなく、PC上で作成すべし~

- 手順6. 国税庁のHPにアクセスしていざ入力!!

- 手順7. 税務署に提出

- 手順8. 市役所に電話

- 終わり

手順1. まずは仮想通貨の損益計算をしましょう

以前、仮想通貨の損益計算を自動で行ってくれるツールを公開しました。

2020年版を公開しました。

それと仮想通貨の確定申告についての色々な疑問点を税務署に聞いてきた記事も公開しています。確定申告しなくてはいけないラインとされる20万円についての微妙な判定なんかも聞いてきましたので、微妙な人はこの記事をどうぞ。

これらの記事を参考に、まずは仮想通貨の損益計算をしてみてください。

手順2. 経費を洗い出しましょう

次に、仮想通貨取引に関する昨年の経費をリストアップしてください。併せてそれらの支払いが証明できるレシート、領収書、クレジットカード明細なども用意しましょう。

私の場合、以下のものを経費として計上しました。

- 毎月の電気代

- スマホの通信料 (スマホでも取引していたため)

- ハードウォレット

これらの他には例えばネット料金だったり、ハードウォレットを保管する金庫や、PCだったりPCパーツだったり、家賃、情報交換会の参加費や交通費などなどが経費になり得ると思います。さらに取引所間の送金手数料も当然経費です。

(どうでもいいですが私は今年、プライベート用PC、ブログ用PCとマイニング用PCを分けようと思っていますので、来年の確定申告ではそれらの環境を整えるための機材について経費計上するよう計画しています。)

ここで重要な注意点としては

- 10万円を超える物品は資産扱いになるので経費の計上方法が変わる

- 客観的にみて適切な家事按分を算出する

の2点が挙げられます。10万円を超える経費については他の専門家の方のHPが詳しいのでググってください。

家事按分については、「仮想通貨取引に必要だった分だけ経費として計上する」ということです。

「一月の電気代は8000円だったけど、仮想通貨取引に必要だった電気代はそのうちの4%だった。そのため8000円の4%、つまり320円を経費計上する」

こんな感じです。

ちなみに電気代は以下の計算式で計算できます。

機材の平均使用ワット数(W) ÷ 1000 × 時間(h) × 契約プランの1kwhあたりの電気代(円/kWh)

例えば24円/kWhのプランに契約していて、消費電力300WのPCを5時間使用した場合の電気代は300÷1000×5×24= 36円です。

消費電力についてはワットチェッカーを購入してみてもいいですね。もちろん経費計上できます。

...はい。皆さん、ここでこう思っていませんか??

「そんなこと言われてもよくわかんねぇし」

ということで実際に私が確定申告で提出するためにまとめたエクセルファイルを公開します。(当然内容や金額はボカしていますのであしからず)

良ければこのファイルをひな形に自分用にいじってみてください。

②雑所得が仮想通貨以外にもある方用 (私みたいにブログとか)

あとは最初はとっつきにくいと思いますが、会計ソフトを使って経費管理してみてもいいですね。そちらの方がフォーマットはしっかりしています。

手順3. その他の書類の準備

あとは仮想通貨以外で確定申告する内容がある場合は、その書類も準備しましょう。また確定申告に必須の書類についても準備しましょう。

私の場合だと以下の書類を用意しました。

- 本業(会社員です)の源泉徴収票 (税務署に提出します)

- 免許証、マイナンバー通知カード (申告方法によっては不要)

- 年末調整に間に合わなかった生命保険の控除証明書 (税務署に提出しませんが自分で7年保管)

- ふるさと納税の寄附金受領証明書 (税務署に提出します)

- 雑所得の収支内訳書 (手順①、②で作成したもの) (税務署に提出します)

- 経費の支払いを証明する何か (税務署に提出しませんが自分で7年保管)

- 株取引の「特定口座年間取引報告書」(税務署に提出します。今回は損出しに使用)

- 引き落とし口座の情報とその銀行印

「税務署に提出しませんが自分で7年保管」のものも書類作成には必要なのでサボらずに用意しましょう。また年金受給者だと年金関係の書類も必要なはずです。さすがに20代の私には分かりませんがw

手順4. いよいよ確定申告!!

ぶっちゃけましょう。ここまで出来れば後はどうとでもなります。

確定申告の書類の書き方の知識がゼロでも構いません。上記書類を持って営業時間中に居住地の税務署に行けば職員さんが手取り足取り書き方を教えてくれます。

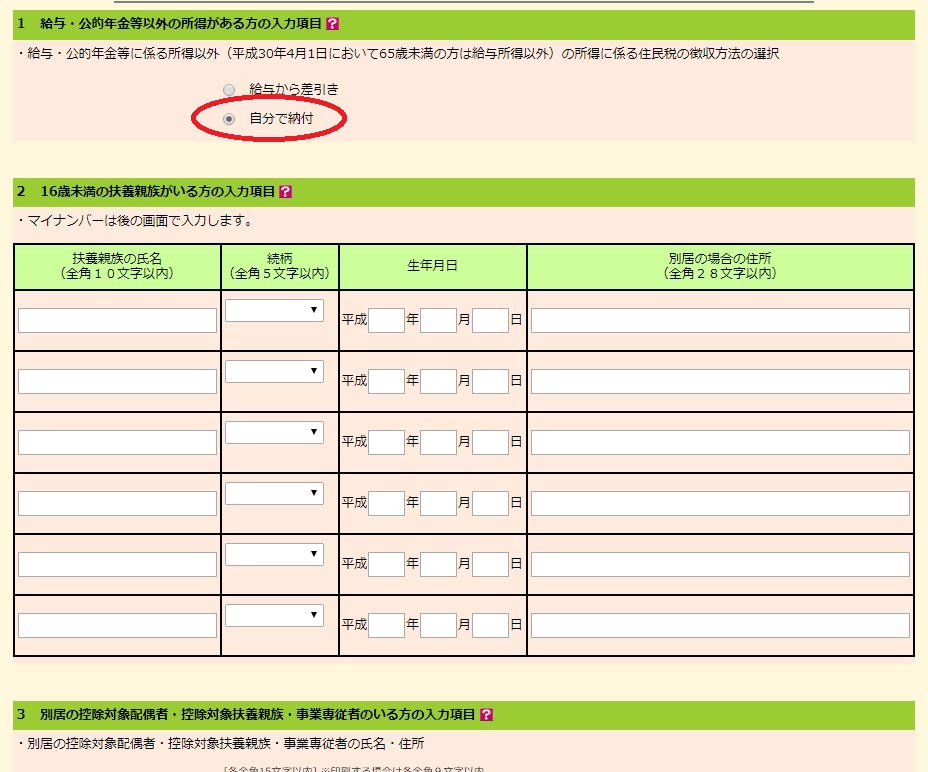

ただし仮想通貨で得た利益に対する住民税の支払いを給与天引きにするか、自分で納付するかという選択は職員さんには判断できないので自分でしっかり間違えないようにしましょう。

給与天引きされる住民税額が給与に対する住民税額と一致していないのはトラブルの原因となります。副業が禁止されている会社に勤務されている方は「自分で納付」を選びましょう。

といいつつ、「自分で納付」は自治体によっては「本業の給与に対する住民税も自分で納付」と判断されるそうです。そのため「副業の住民税だけ自分で納付」ということを主張する必要があります。

ここでややこしいのが、所得税は税務署の管轄だけど住民税は市役所の管轄だということ。確定申告書自体は税務署で受け付けてくれますが、その書類を元に住民税計算するのは市役所ということです。そのため「副業の住民税だけ自分で納付」という主張は市役所に対して行う必要があるのです。

つまり

- 税務署で確定申告する (「自分で納付」を選択)

- 市役所に行く、あるいは電話で「〇月〇日に税務署で確定申告しました。副業の住民税だけ自分で納付したいです。給料分の住民税は今まで通り天引きしてほしい」と依頼する

という手順を踏む必要があるのです。

税務署の営業日

なお今回実際に確定申告してみるまで知らなかったのですが、確定申告期間の税務署の営業日は2月16日~3月15日の平日です。私みたいに社畜してる人間にはキツすぎる時間設定...。

ただし税務署によっては休日であるはずの2月18日と2月25日 (両方終わっちゃったorz) にも営業してくれるとのことです。ありがたいですね。

平日であっても休日であっても非常に混雑が予想されます。私は朝8時半営業開始のところ8時に行ったのに1時間屋外で待たされ、屋内でさらに1時間弱待ちました。防寒対策はしっかりしていきましょう。

税務署、コミケ会場かよwwww 屋外で1時間以上待機らしいwww pic.twitter.com/h2VBZZLlv6

— げがんげん@はてなブログ (@77Gegangen) 2018年2月17日

手順5. 書類作成~書類は手書きではなく、PC上で作成すべし~

さて、ここからは税務署に行って手取り足取り書類を作成するのではなく、自分で作成する人向けの内容です。

まず確定申告の書類作成は、紙に手書きで記入するか、国税庁のHPからPC上で入力するかの2択となります。

私のおすすめは圧倒的にPC上での作成です。紙に手書きする場合は、そもそもその用紙を税務署に取りにいかないといけませんし、初めての人だと躊躇するようなワケワカラン計算を実施する必要があるのです。

一方、PC上での入力だと、基本的な情報を入力すれば複雑な計算は自動で行ってくれます。

ドМな人以外は絶対にPCで書類作成しましょう。難易度が10倍くらい違いますよ。

手順6. 国税庁のHPにアクセスしていざ入力!!

では国税庁の確定申告用のURLにアクセスしてください。

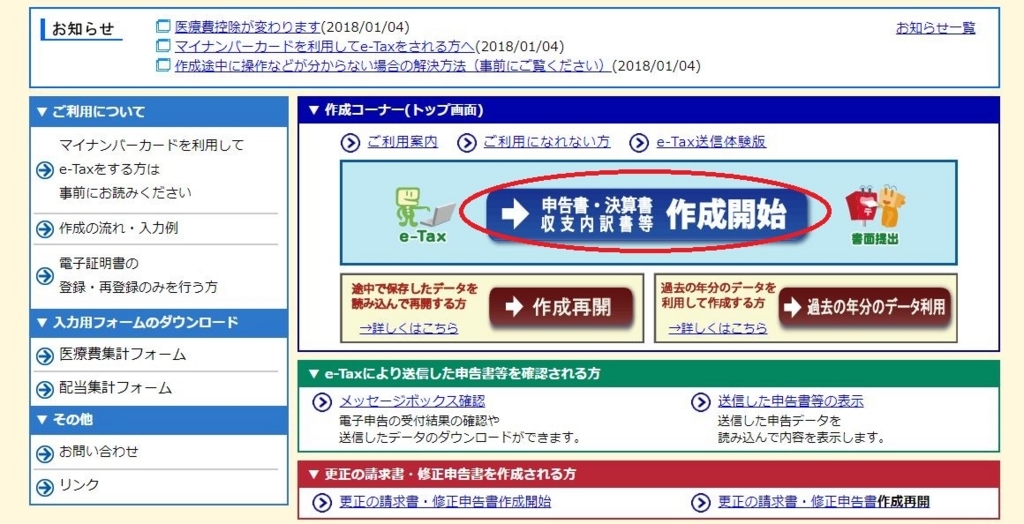

「申告書・決算書 収支内訳書等 作成開始」をクリック

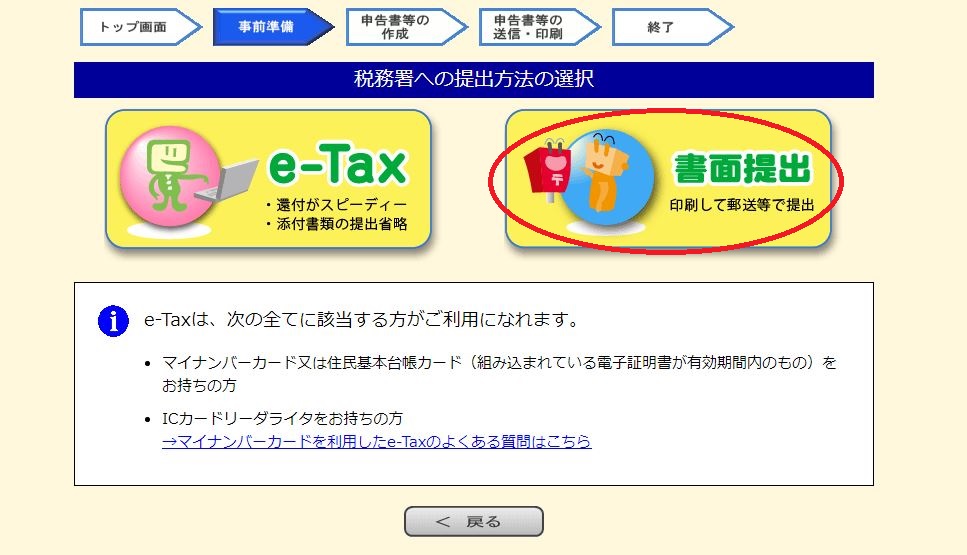

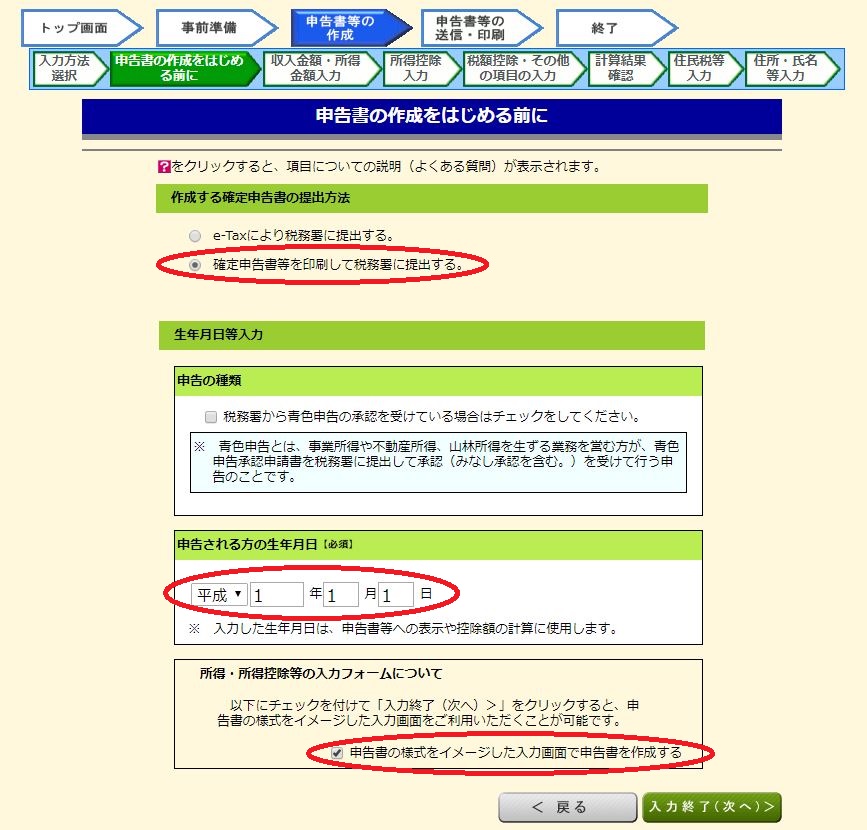

今回は書面提出を選択してください。(e-Taxでも別に大丈夫です)

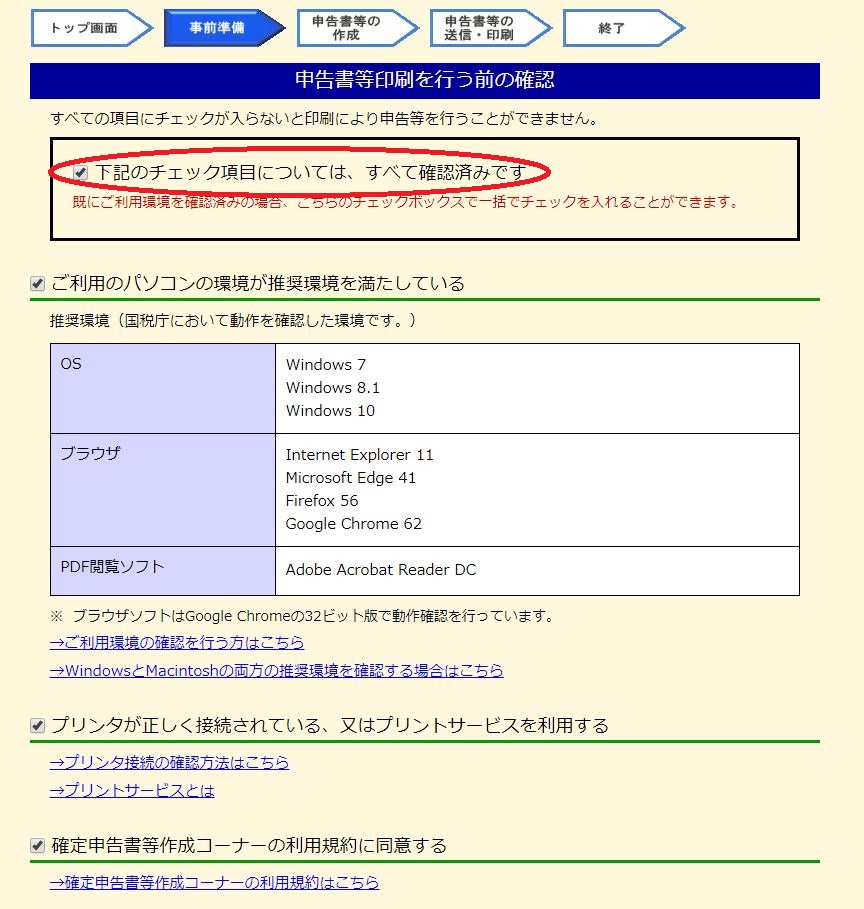

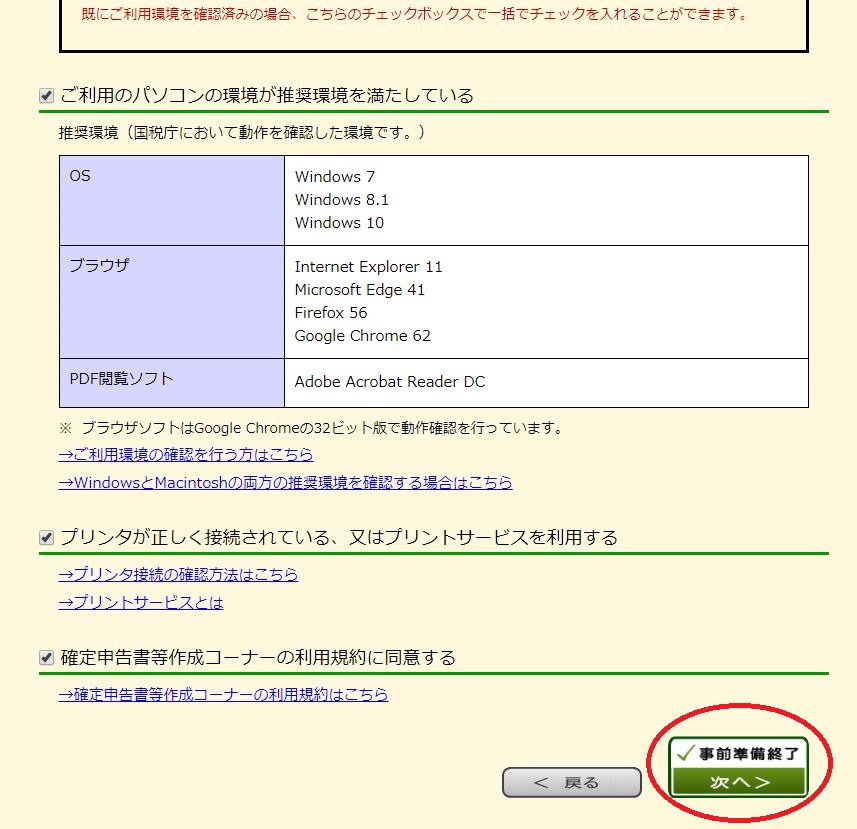

ご自分のパソコン環境を確認し、「下記のチェック項目についてはすべて確認済みです」をクリック

ちなみに最後はPDFファイルで出力されますので、自宅にプリンタがなくてもコンビニ等で印刷できますのでご安心ください。

「事前準備完了 次へ>」をクリック

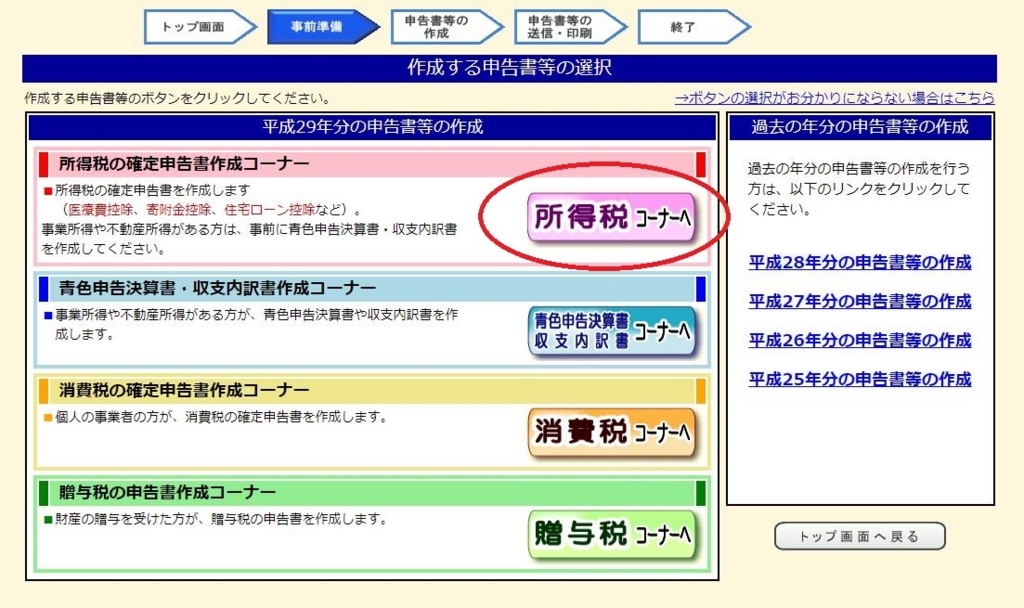

初心者さんは青色申告などはしていないはずなので、「所得税コーナーへ」をクリック

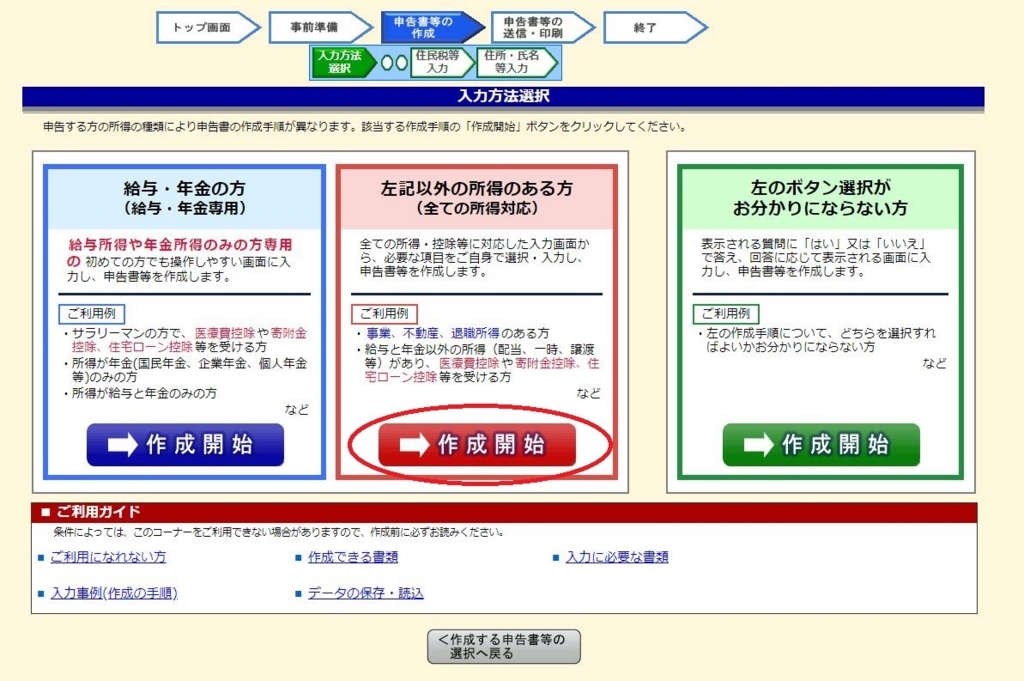

仮想通貨民は「左記以外の所得のある方」なので赤い欄の「作成開始」をクリック

上記画像を参考に3ヶ所入力およびチェックを入れてください。そして「入力完了 (次へ)>」をクリック

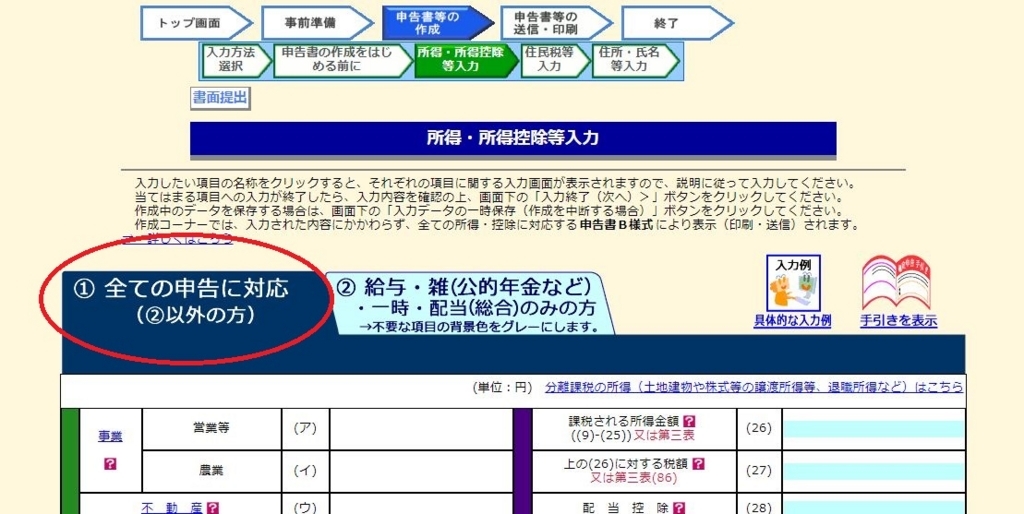

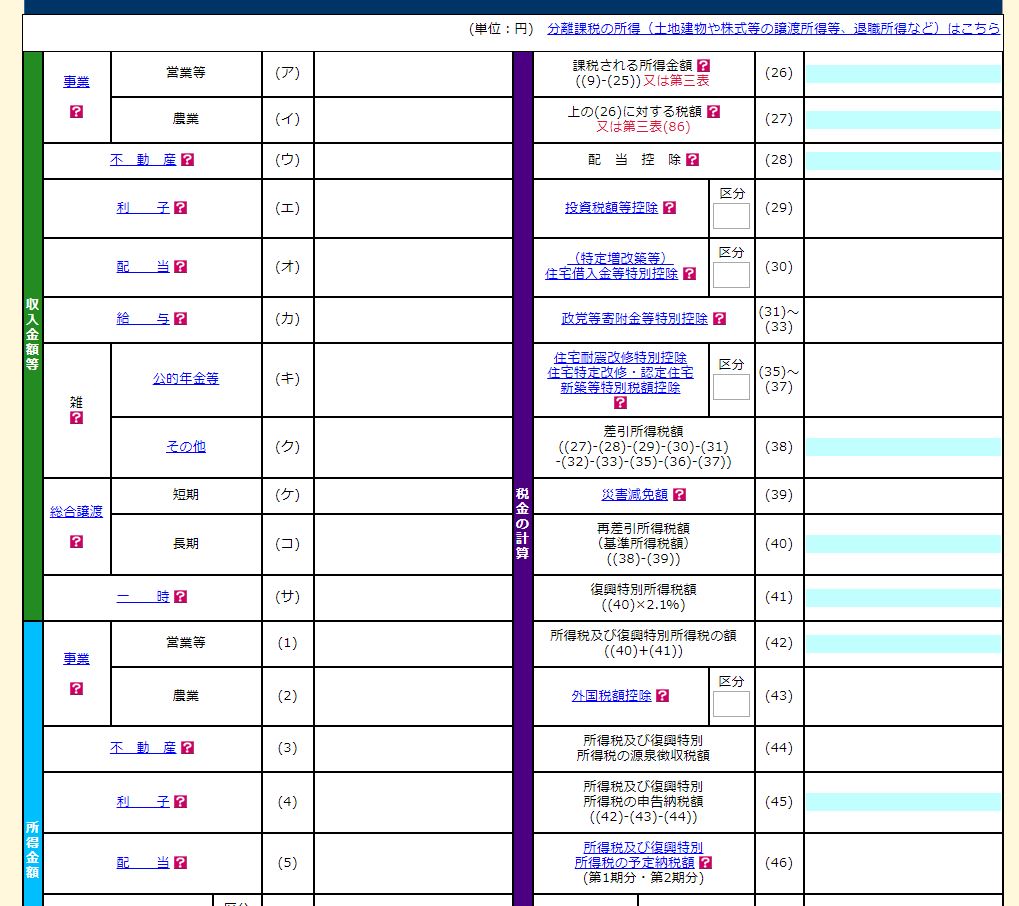

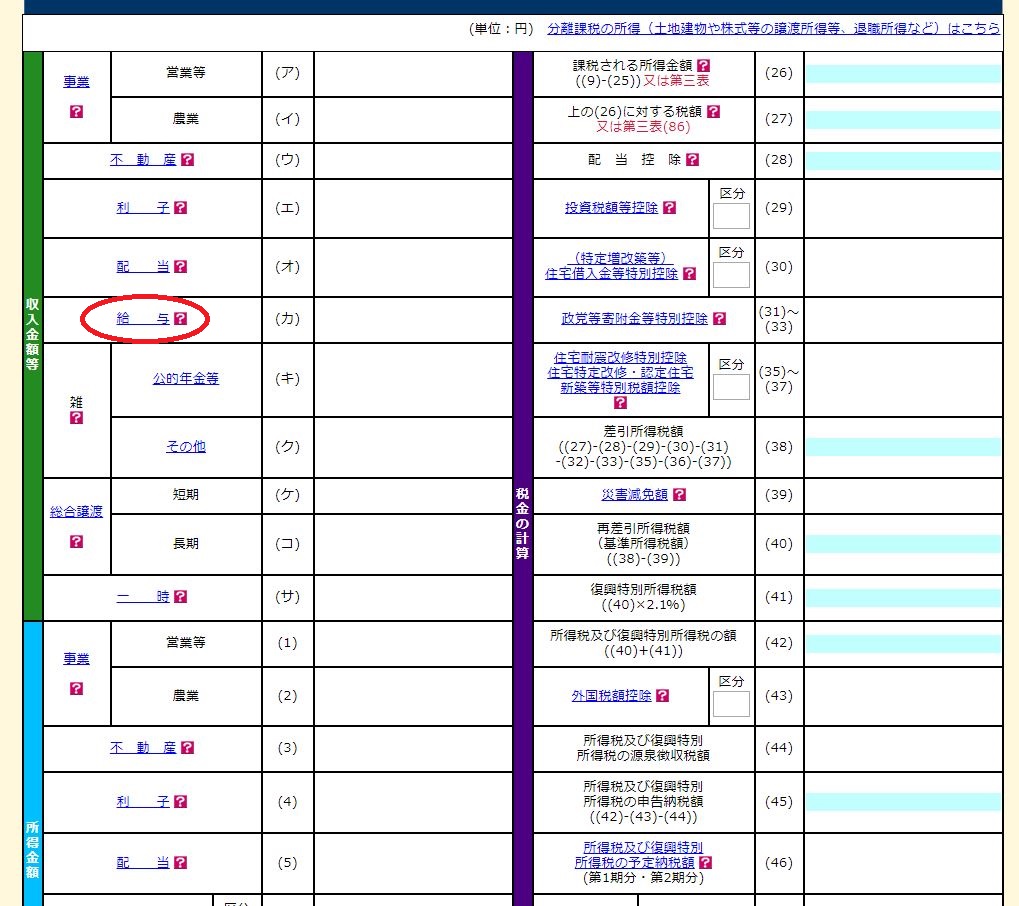

①のシートに入力していきます。

こんな感じです。用紙に手書きする場合もこんな感じのデザインです。ビビる必要はありません。落ち着いて入力していきましょう。

給与

サラリーマンの方は「収入金額等」(緑色) の「給与」をクリック。

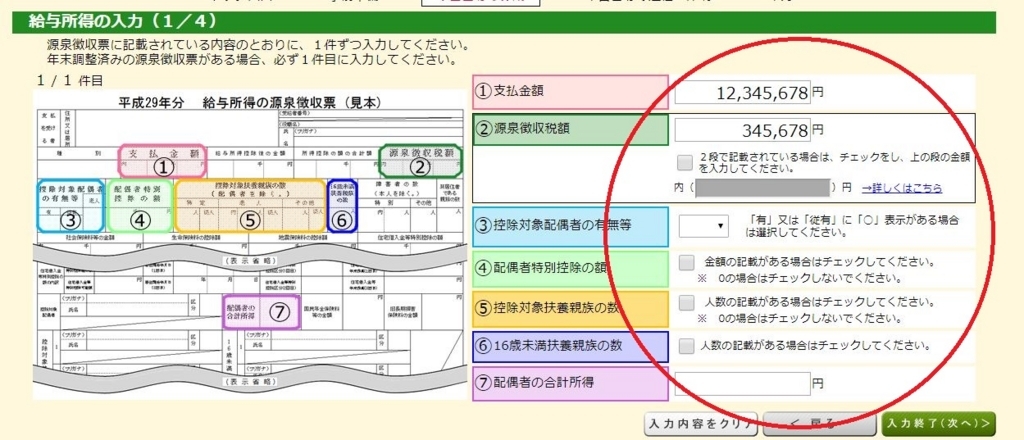

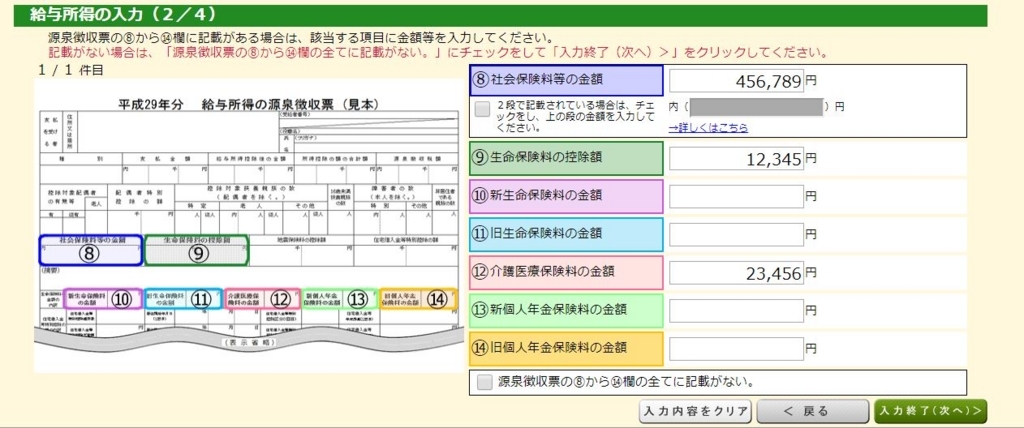

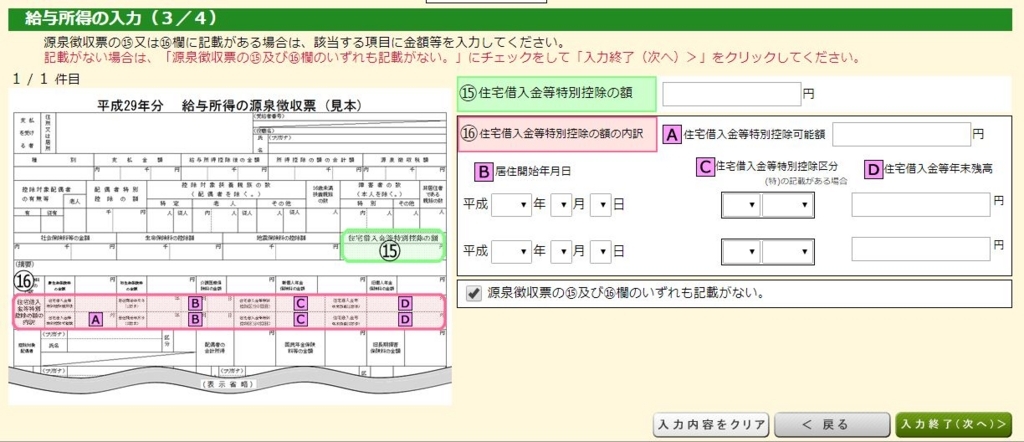

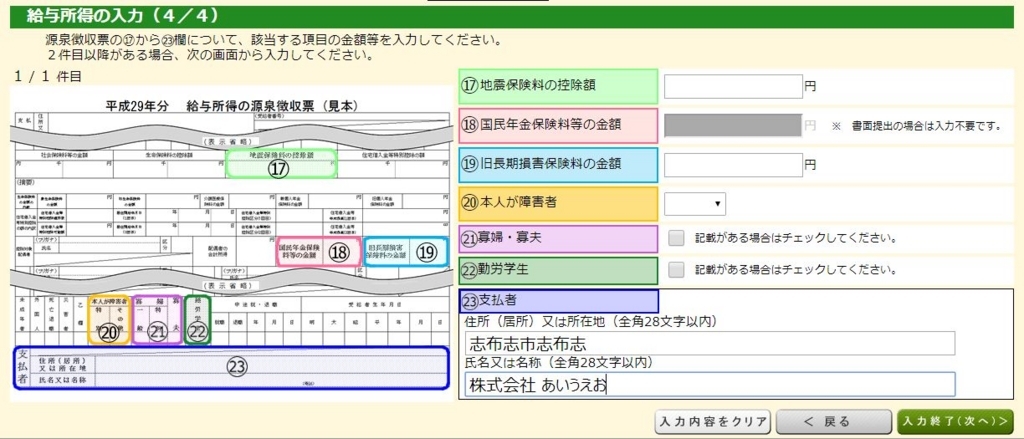

源泉徴収票に記載されている内容を入力していきます。画面左側に見本がありますからわからないことは無いと思います。

引き続き源泉徴収票の内容を入力してください。

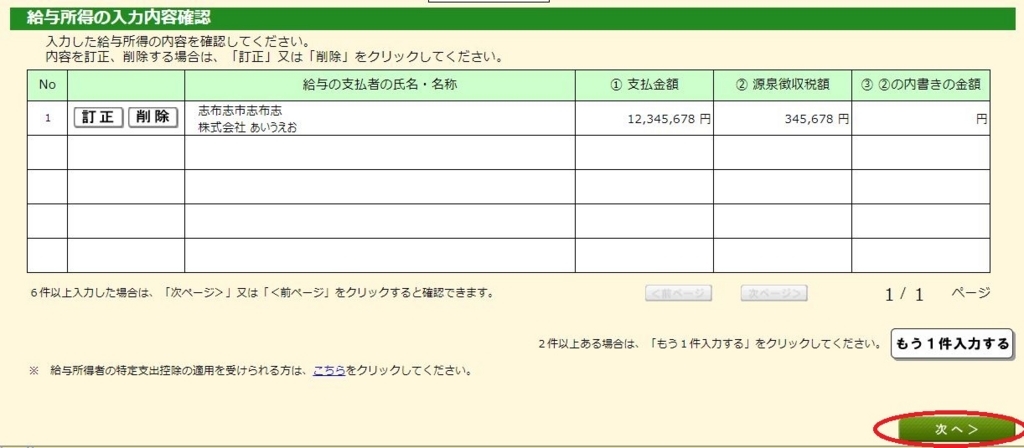

完了するとこのような確認画面が出ますので、誤りがないことを確認してから「次へ>」をクリックしてください。

雑所得 (仮想通貨の所得)

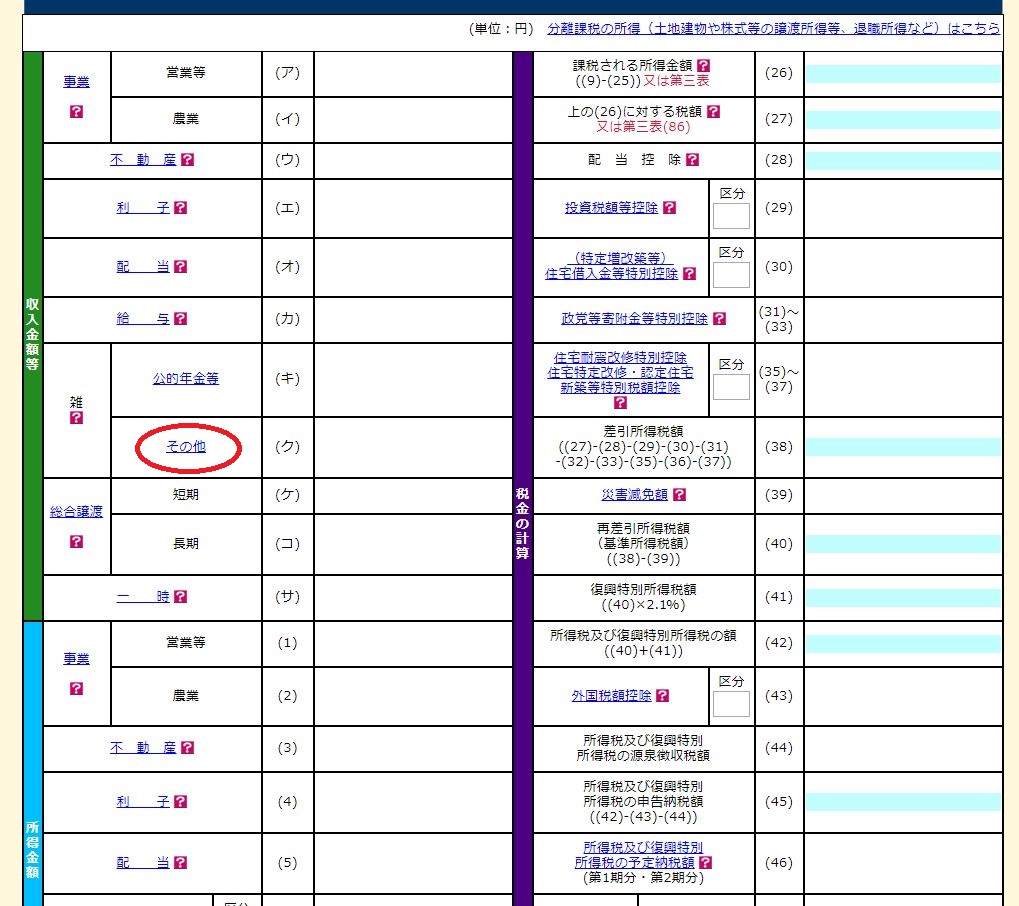

いよいよ仮想通貨の損益入力です。「収入金額等」(緑色) の「雑」の「その他」をクリック。

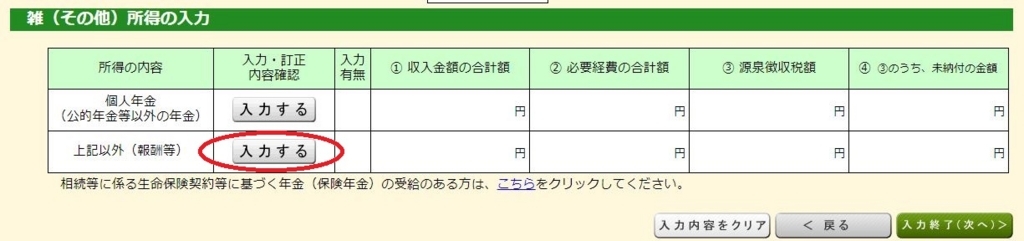

「上記以外」の「入力する」をクリック。

「種目」に収入を得たジャンルを適当に入力して、支払い者の氏名・名称を記入してください。上記画像では「仮想通貨」「CoinCheck等各種仮想通貨取引所」と入力してみました。

私が公開した損益計算ツールでは複数取引所の取引履歴をまとめて計算できるようになっているので上記のような書き方をしたということですね。単独の取引所や、取引所ごとに収支を算出した場合は別々の欄に入力してOKです。

ちなみに「場所」は空白でもいいそうです。

そして「収入金額」に収入(経費で引く前の金額)を、「必要経費」に経費を入力してください。

入力が終わったら上図のように金額が反映されていますので、内容を確認してから「入力終了(次へ)>」をクリック。

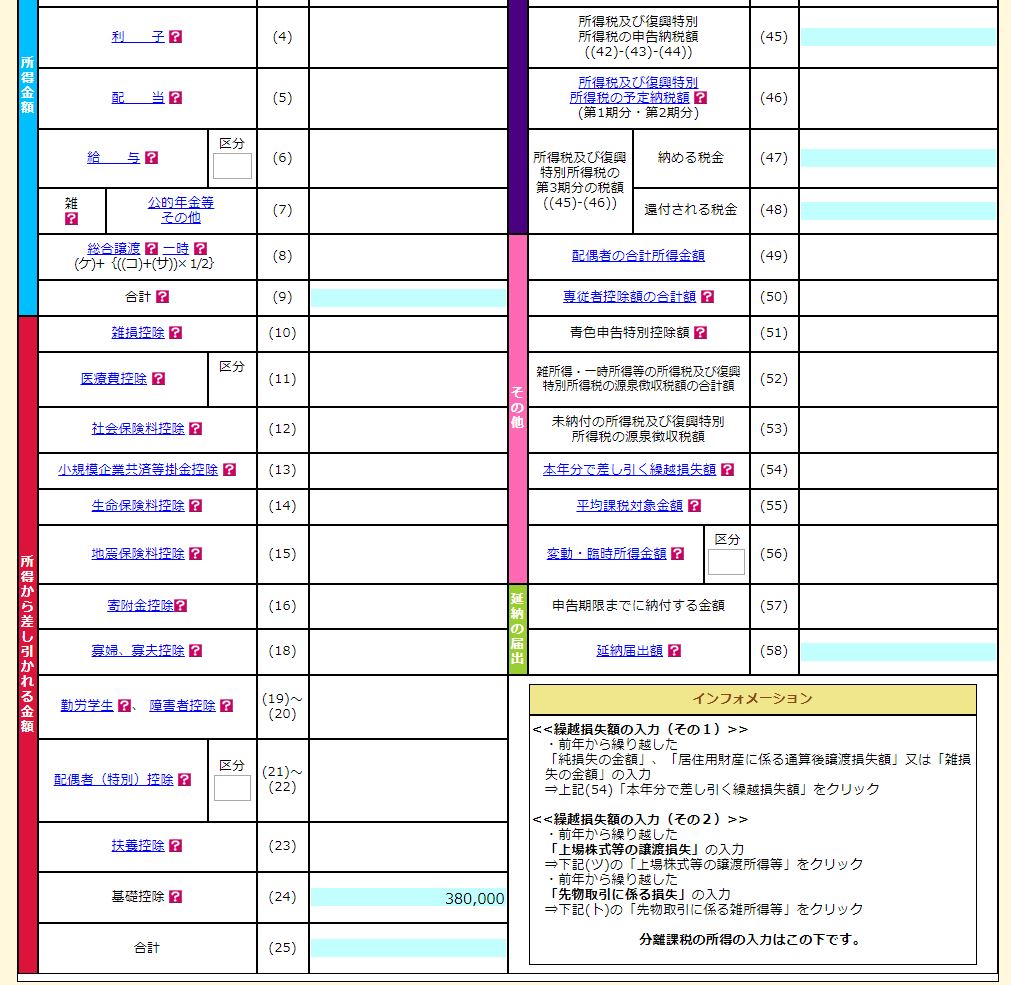

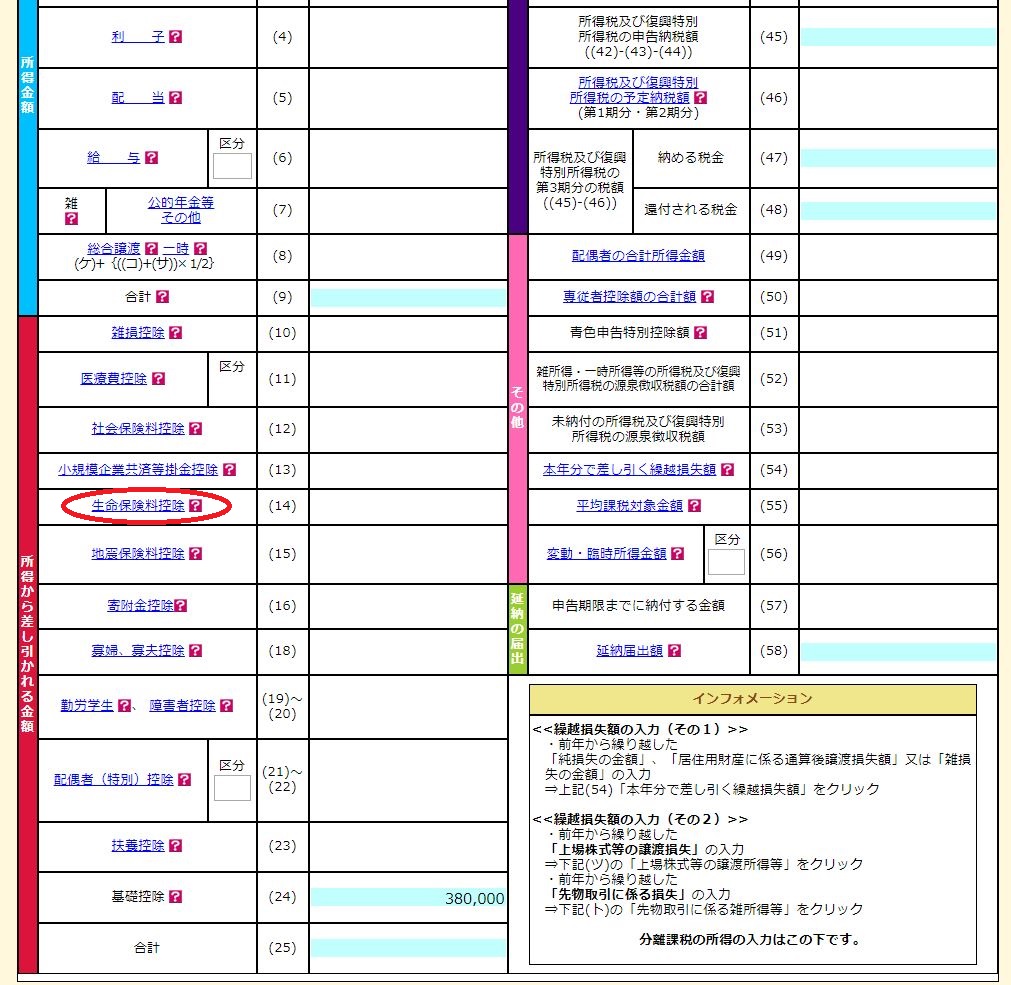

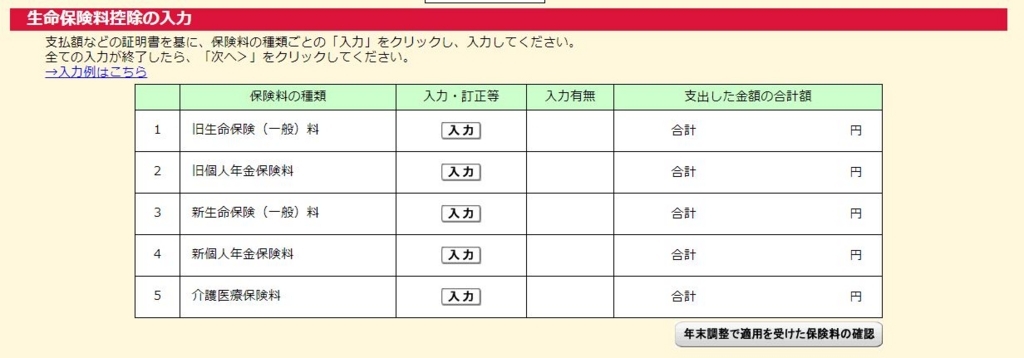

保険料控除

私のように年末調整に間に合わなかった保険料控除があれば、それも入力しておきましょう。

損害保険ではなく生命保険の場合は、「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」をクリックしてください。

加入している保険の種類に応じて入力していってください。

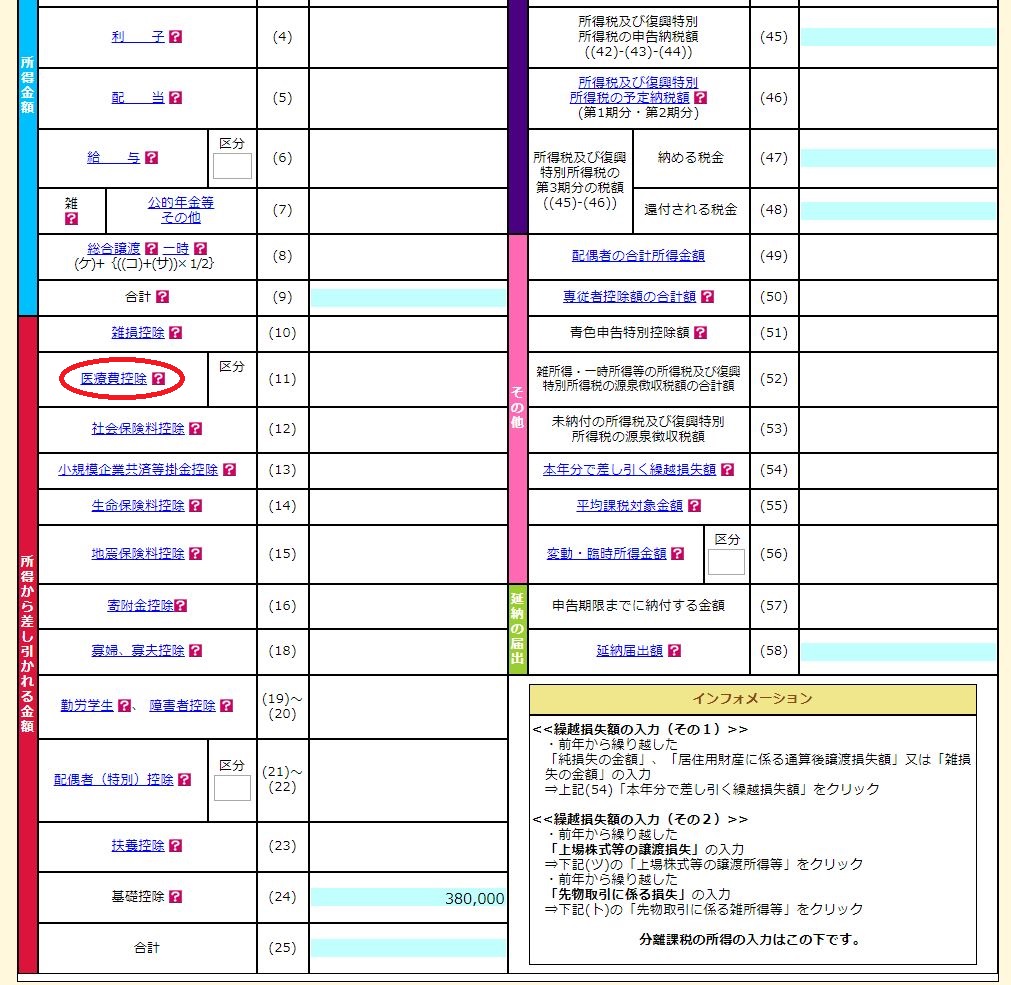

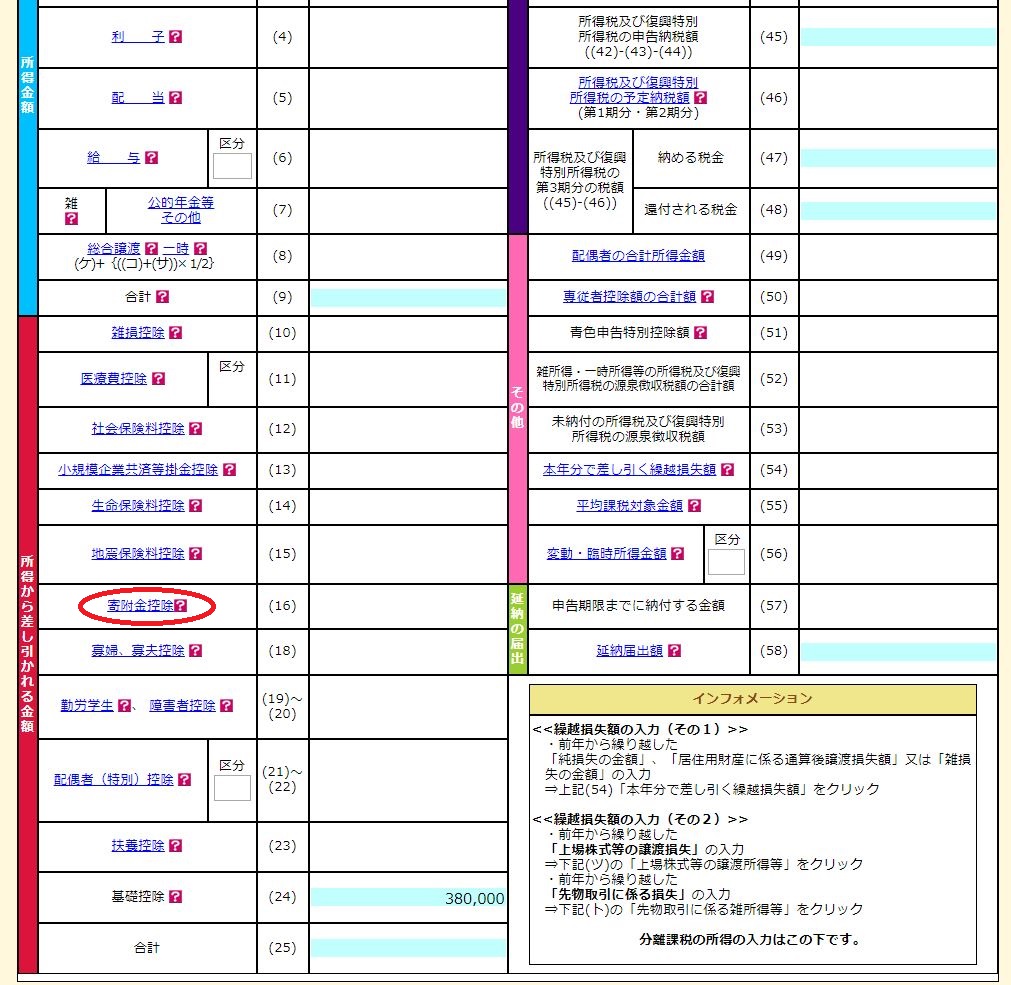

医療費控除

年間で、ある一定以上の金額の医療費を支出した場合はいくらか税金が軽減されて返ってきます。2017年からセルフメディケーション税制も始まっていますので、該当する場合は入力してください。医療費控除の仕組みについてはググってみてください。

「医療費控除」をクリック

画面に従って入力してください。

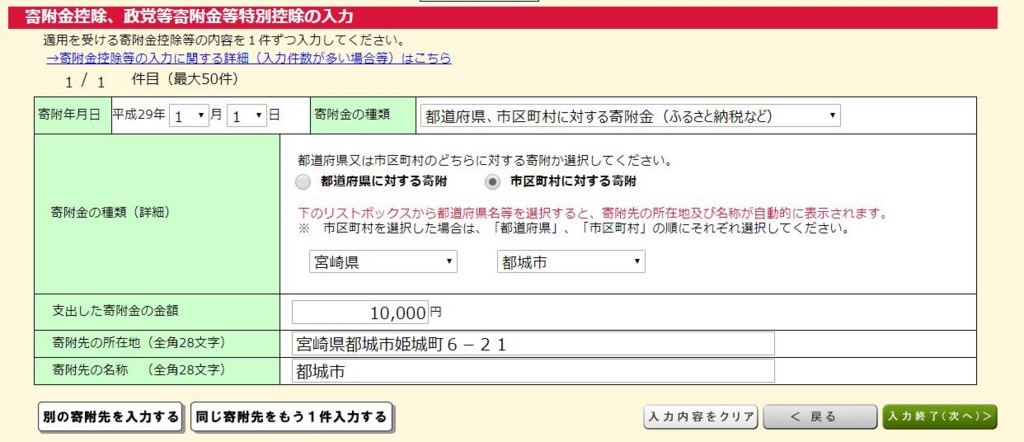

ふるさと納税

仮想通貨をやっているような情報に敏感な方であればふるさと納税をやっている方も多いのではないでしょうか。

ふるさと納税に関する入力は「所得から差し引かれる金額」の「寄附金控除」をクリックしてください。

ふるさと納税の寄附金受領証明書に書いている情報を、上図を参考に一つ一つ入力してください。「寄付先の所在地」と「寄付先の名称」は自動入力されます。

複数回ふるさと納税している場合は、左下の「別の寄附先を入力する」か「同じ寄附先をもう1件入力する」をクリックしてください。

全ての自治体への寄付を入力し終わったら「入力終了 (次へ)>」をクリックして完了です。

思ったよりも簡単ですよね。確定申告すればワンストップ特例制度の5自治体などの制限もないですし、仮想通貨取引を辞めたとしてもふるさと納税のためだけに確定申告し続けててもいいなと思いました。

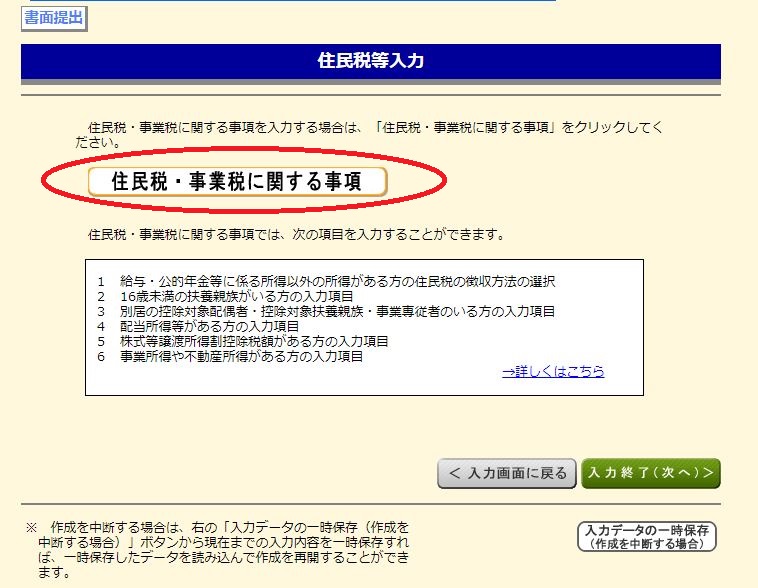

所得税入力完了→住民税に関する入力へ

今回は記載しませんが、他にも株の売買についての入力や、ローン控除なんかの入力が必要な方もいらっしゃるとおもいますので、適切に記入してみてください。分からない場合は無理せずに税務署で教えてもらいながら入力するのがいいでしょう。

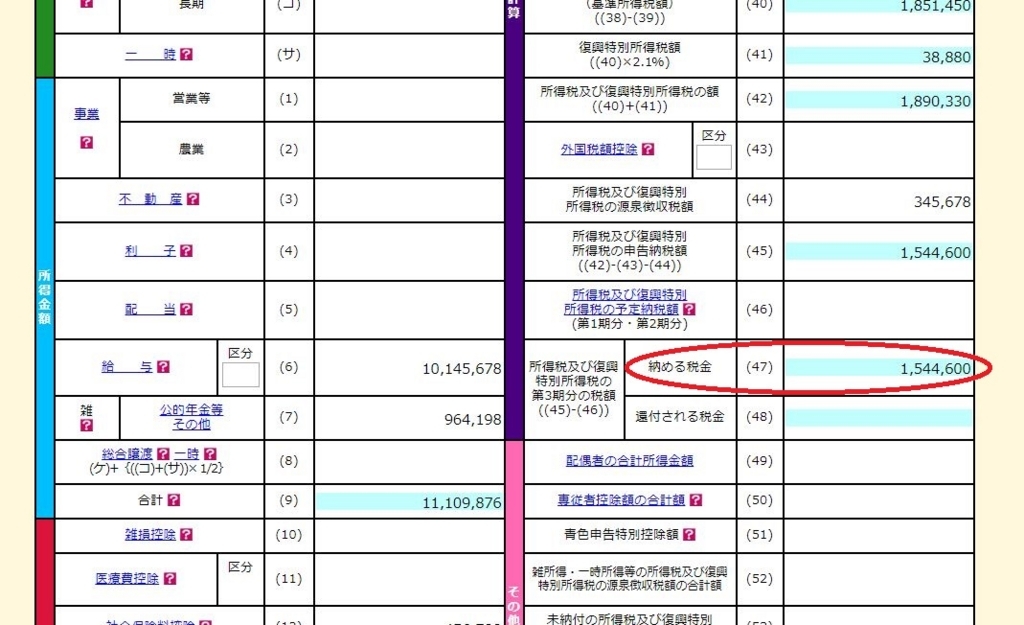

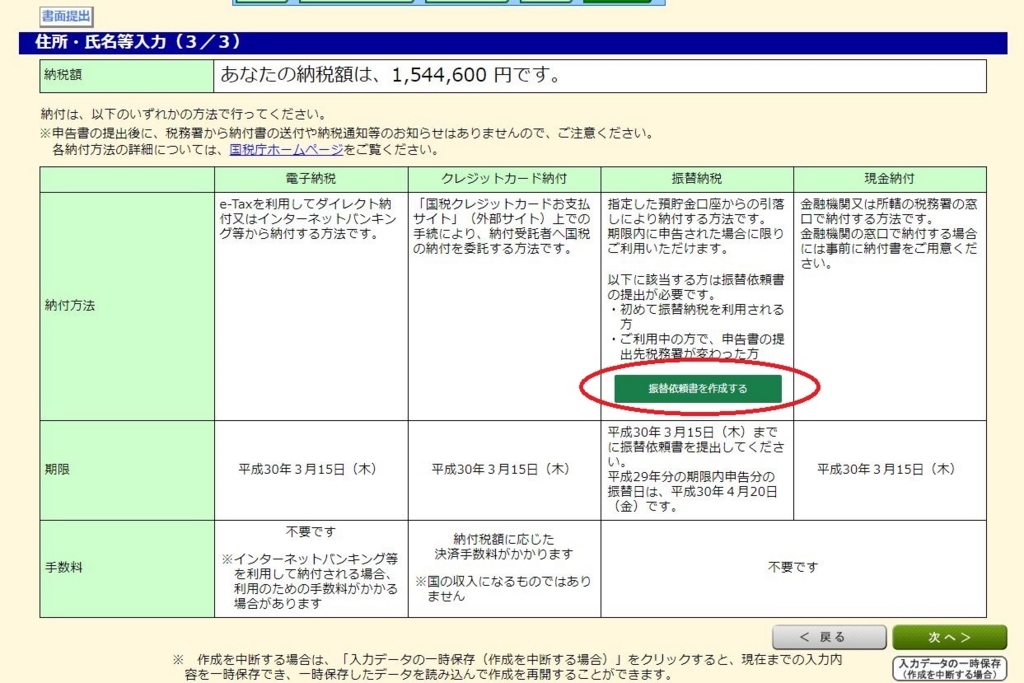

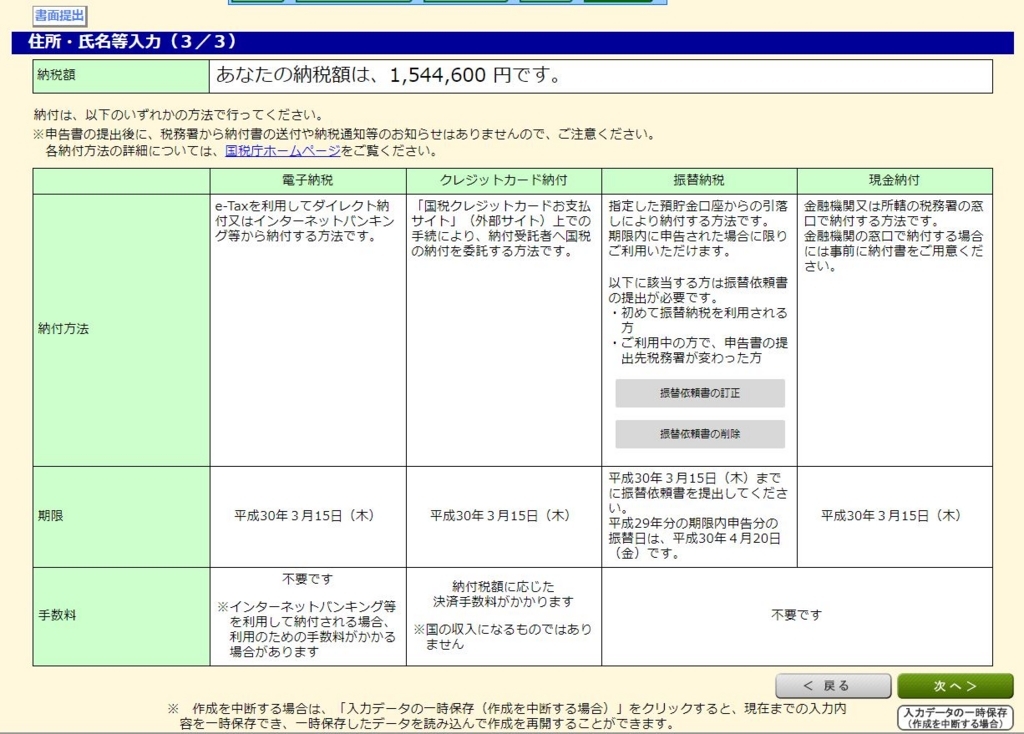

さて、一通り入力が終わると「納める税金」欄に納めるべき税金額が記載されます。あとはこれを支払うだけですね。そのためにもう少しだけがんばりましょう。

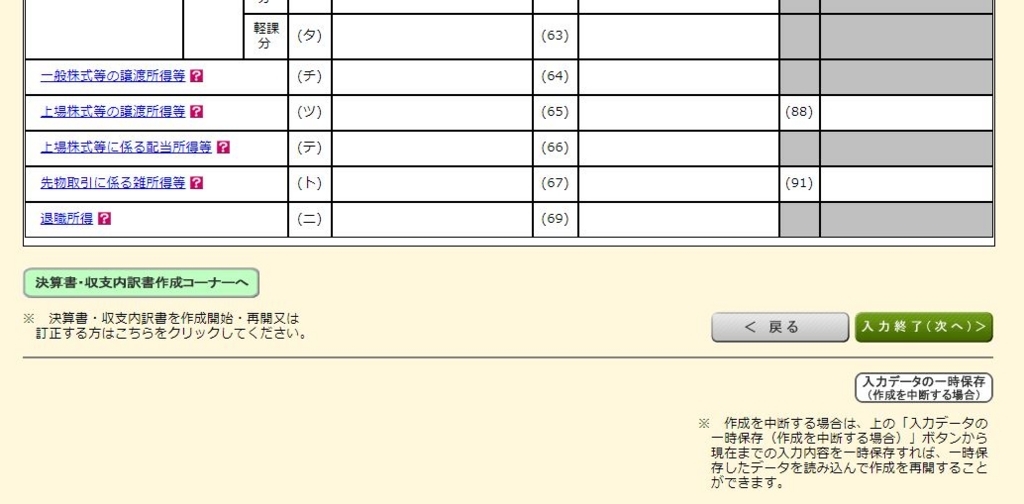

入力画面の最下層に「入力終了 (次へ)>」ボタンがありますので、クリックしてください。

確認欄が出てきました。「OK」をクリック。

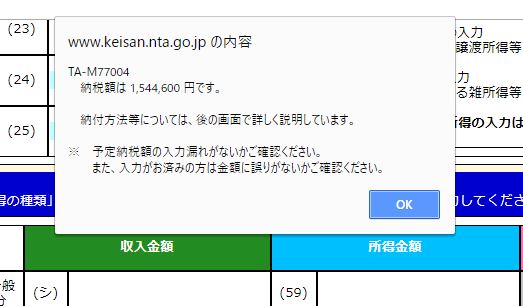

「住民税・事業税に関する事項」をクリックします。

初めに説明した通りです。「自分で納付」を選びます。それ以外にも扶養家族等がいれば適切に入力していってください。

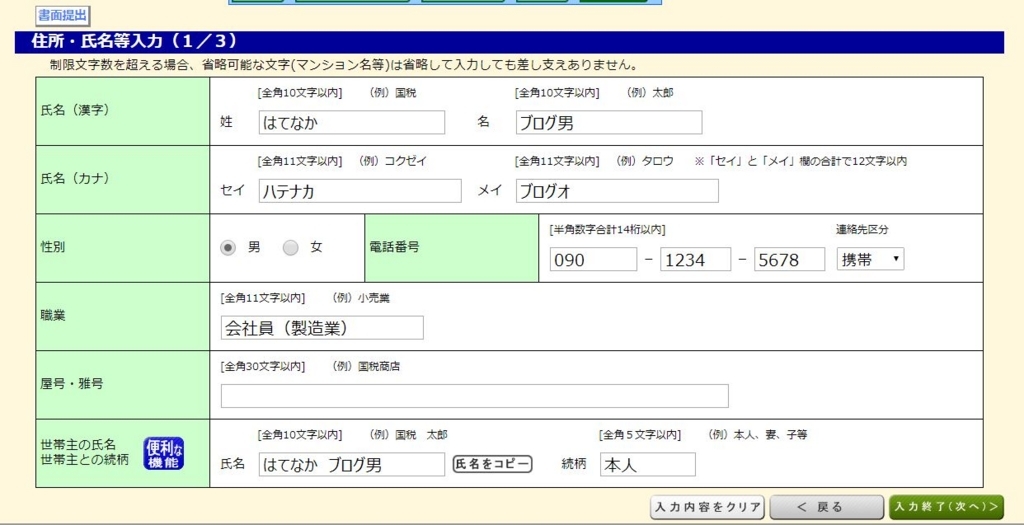

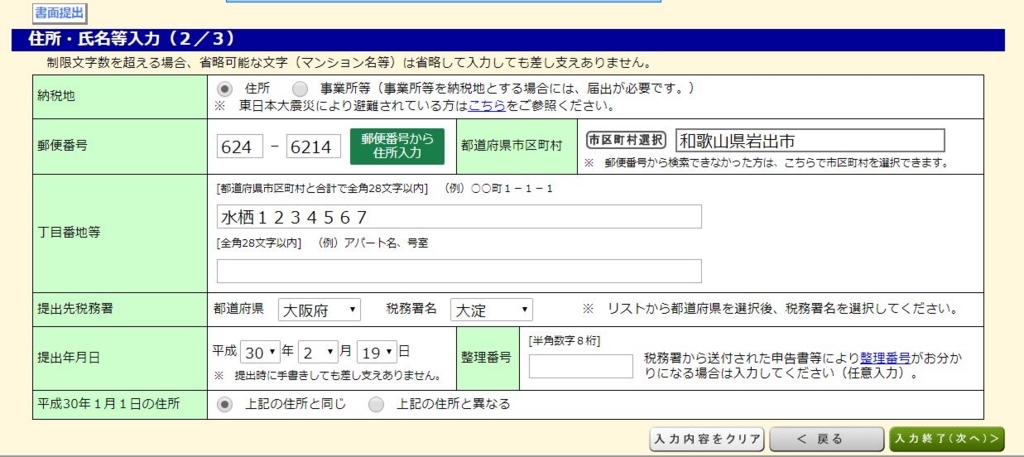

続いてご自身の個人情報を入力していってください。

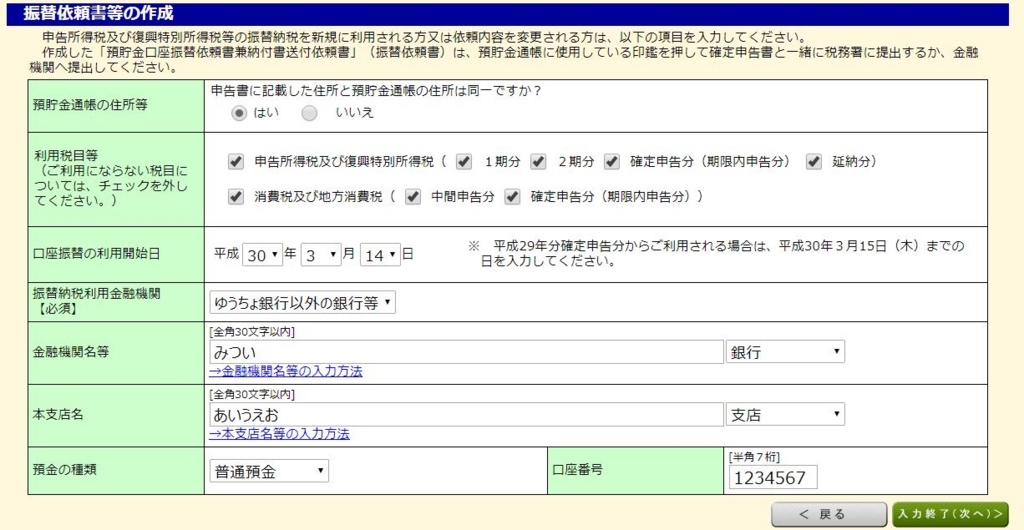

続いては納付方法の選択です。今回は引き落としを選んでみましょう。「振替依頼書を作成する」をクリック。

上図を参考にお持ちの口座情報を入力してください。

完了したら「次へ>」

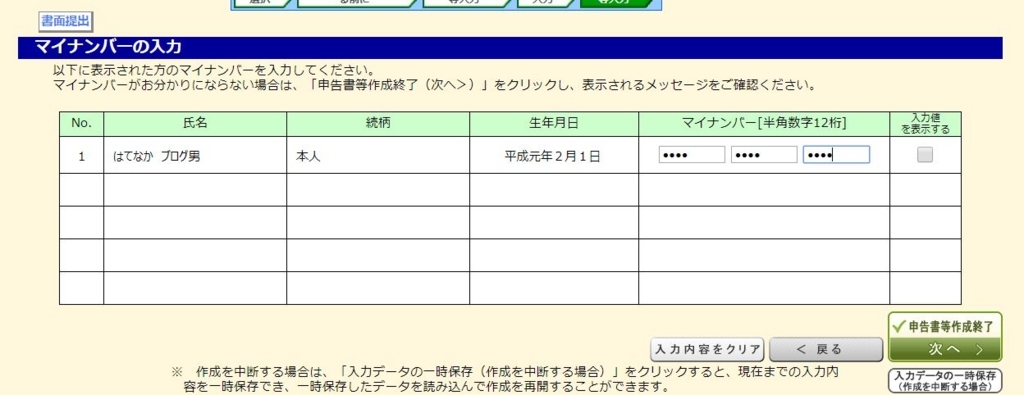

マイナンバーを入力してください。そして「申告書作成終了 次へ>」を押せば入力完了です!!

説明に従って印刷してください。「帳票表示・印刷」をクリックするとPDFファイルがダウンロードされますから、それを使用してください。

印刷完了後、「印刷終了 次へ>」をクリック

印刷された用紙は一部捺印と自署などが必要ですので、説明書き通りに補完していってください。

手順7. 税務署に提出

あとは完成した確定申告書と添付資料を税務署に提出してください。税務署に持参する方法と郵送する方法があります。

宛先については税務署の住所を調べればすぐにわかると思います。

手順8. 市役所に電話

市役所に「確定申告書類を提出した。追加で住民税を払う必要があるが、追加分については自分で納付したい。給料由来の住民税は普通に天引きしてほしい」旨を伝えましょう。

別に問題ない人は不要な手順です。

終わり

どうです?想像していたよりは簡単でしたよね?? PC入力だと思っていたよりもかなり簡単だったので、今後の確定申告に対する恐怖心が無くなりました。

皆さんもチャレンジしてみてくださいね。ただし、入力方法に不安な箇所があるようでしたらムリせずに税務署のお世話になるのがいいと思います。

すげー、小学生中学年くらいの子が単独で確定申告しに来てる...!!世界は広いわ...。

— げがんげん@はてなブログ (@77Gegangen) 2018年2月17日